Сегодня в гостях у lifeidea Константин Балашов, автор сайта http://nachni.com/, активный участник форумов lifeidea «Идеи Развития«, человек, которому не безразлично, как проходит его жизнь и жизнь окружающих его людей. Передаю слово ему.

Константин Балашов (nachni.com) специально для lifeidea.

1. Логические уловки

Логические уловки — как грязь — пока не присматриваешься — ее не заметно, а присмотришься — и ужаснешься. Чем занимаются политтехнологи, маркетологи и создатели сект? Технологиями промывания наших мозгов.

2. Можно ли бороться с логическими уловками, и как?

Логические уловки — древняя технология убеждения. Например, источник [2.1] утверждает, что Иисуса Христа распяли вследствие использования фарисеями логической уловки.

Логические уловки постоянно развиваются и совершенствуются. Существует ряд сайтов посвященных уловкам. На этих сайтах все уловки перечислены, сгруппированы, а на одном даже представлены в виде графа [2.2].

Отлично, давайте заучим все уловки, и когда кто-то против нас их применит — мы сразу заметим, и разоблачим его! Проблема, однако, в том, что уловок в каждом источнике — от 40 до 60 и больше, причем далеко не всегда одни и те же [2.2] [2.3] [2.4] [2.5] [2.6] [2.7] [2.8]. Выучить их все наизусть, вместе с латинскими названиями, и научиться распознавать каждую, и не забыть ни одной — неподъемная задача для среднего человека. Лично я, например, не берусь.

3. Правила логического вывода.

Можно попытаться зайти с другой стороны. Определимся с правилами логического вывода, и то, что им не соответствует — будем считать уловкой. Правил вывода, будем надеяться, существует разумное количество, а не 40 и не 60?

К сожалению, правил вывода тоже слишком много [3.1]. Кроме того, есть традиционная Аристотелевская логика, считающаяся устаревшей [3.2], есть логика 1-го порядка [3.3], а есть логика 2 порядка [3.4]. На [3.3] перечислено еще с десяток разных логических систем. Нам какую?

Есть формальные правила вывода, и они адаптированы под компьютерные вычисления. Компьютер запросто справляется с большими списками аксиом и правил вывода, и быстро делает перебор даже очень большого количества вариантов. Нам это не подходит. Нам нужно что-то очень простое и наглядное, без использования сложной системы символов, и без длинных формул. Потому что, даже если мы напишем доказательство на пол листа, оно не будет убедительным ни для оппонента, ни для большинства людей, которые могли бы нас рассудить.

4. Идеальная система борьбы с уловками

Попытаемся сформулировать, какой должна быть идеальная система для борьбы с логическими уловками

- должна четко показывать — есть уловка или нет, если есть — где она, и в чем состоит

- не должна требовать заучивания больших списков

- не должна использовать сложной системы символов, и не должна содержать формул

- должна быть наглядной не только для нас, но и для оппонента, и для тех, кто может рассудить, кто из нас прав

- должна давать возможность починить неправильное умозаключение — нужно, чтобы было видно, можно ли убрать из умозаключения логическую уловку, и если можно, то как.

5. Диаграммы для визуализации логического вывода

Как я уже говорил, не существует универсальной логической системы. Вызвано это, по-видимому, тем, что пока не удается полностью алгоритмизировать здравый смысл. К счастью, нам его не нужно алгоритмизировать — мы его можем просто использовать. В частности, нам не нужно алгоритмизировать правила типа «если мы увидели черную овцу, из этого НЕ следует, что все овцы серые». Здравый смысл хорошо работает с несложными понятиями, но может путаться в длинных цепочках. Значит, нужно разбить умозаключения на простые элементы, и разбирать их по отдельности.

С опорой на здравый смысл, нам понадобится всего три правила вывода логических умозаключений: — Modus ponens [5.1], транзитивность [5.2], и Modus tollens [5.3]. Не пугайтесь названий, все это очень просто.

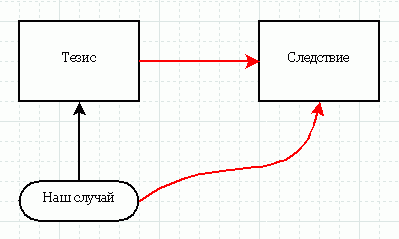

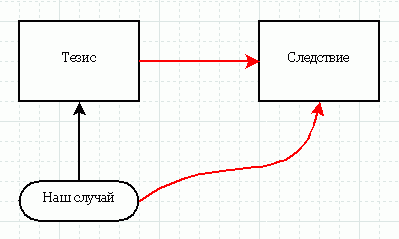

Modus ponens говорит, что если из какой-то причины следует какое-то следствие, и эта причина имеет место в нашем случае, то для нашего случая это следствие справедливо.

Классический пример: Все люди смертны — Сократ человек — Значит, он смертен.

Диаграмма 5.1. Modus ponens

Мы используем прямые стрелочки, чтобы показать логическую связь, и волнистую — чтобы показать результат наших умозаключений.

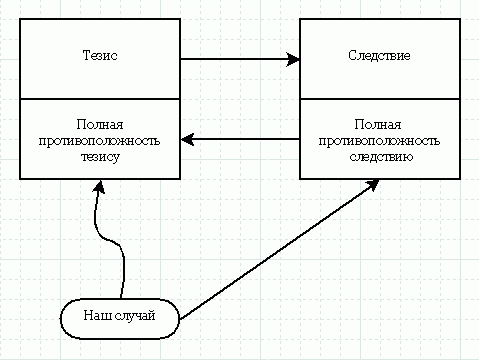

«Тезис» и «следствие» — два некоторых факта, объединенных строгой причинно-следственной связью.

Вверху — правило. Тезис в данном случае — «Если это человек», следствие — «то он смертен». Сократ — человек, так что это — наш случай, и к нашему случаю правило применимо. Значит, Сократ все-таки смертен (что подтвердилось на практике).

Транзитивность говорит, что если из тезиса следует следствие, а из этого следствия следует еще какое-то следствие 2, то из тезиса следует следствие 2

Диаграмма 5.2. Транзитивный логический вывод

Пример — у рыбы есть жабры, жабры позволяют дышать под водой, значит, рыба может дышать под водой. Если у нас есть рыба, то это — наш случай, и наша конкретная рыба тоже может дышать под водой.

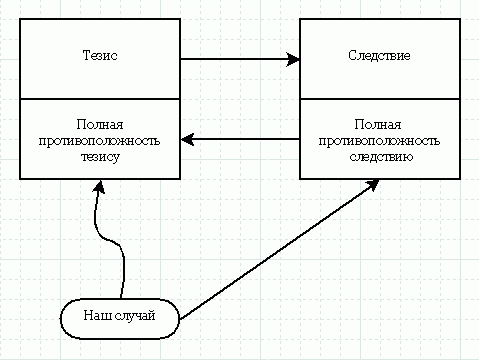

Modus tollens говорит, что если из некоторой причины следует некоторое следствие, то из прямой противоположности этого следствия следует прямая противоположность исходной причины.

Диаграмма 5.3. Modus tollens

Нижние прямоугольники на всех диаграммах содержат нечто, прямо противоположное тому, что содержится в прямоугольнике непосредственно над ними. На диаграммах 5.1 и 5.2 нижние прямоугольники не показаны за ненадобностью, но их можно добавить.

Пример — у слона есть хобот. Если хобота нет, то значит это не слон.

Упражнение на проверку здравого смысла:

Какой тезис будет полной противоположностью «Это событие может наступить»?

«Это событие не может наступить» или «Это событие может не наступить»?

Правильный ответ: «Это событие не может наступить».

«Это событие может наступить» и «Это событие может не наступить» — по сути одно и то же.

Пример: Если в игре можно получить пулю в лоб (скажем, в «Русской Рулетке»), то это опасная игра.

Если игра безопасная, то в ней нельзя получить пулю в лоб (а не «можно не получить»).

Мы также будем использовать пунктирные линии, чтобы показать слабую связь — связь типа «Может быть, а может и нет»,

и красные стрелочки — для информации, полученной из недостоверных источников.

Диаграмма 5.4. Условные обозначения.

6. Уловки, основанные на нарушении структуры логического вывода

Существует две группы уловок, которые пытаются нарушить структуру вывода. Они обычно пытаются получить причину из следствия, что неправомерно.

Люди смертны. Кто-то умер. Следует ли из факта смерти, что умерший — человек?

Диаграмма 6.1. Логическая уловка — попытка вывести причину (или что-то еще) из следствия

Нет, вполне может быть, что умер, скажем, кот.

Modus Ponens не работает задом наперед.

И модус Толленс тоже не работает задом наперед.

Скажем, мы знаем точно, что слоны — серые.

К нам пришел зверь, и мы знаем точно, что это — не слон.

Значит ли это, что он — не серый? Нет. «Не слон» может быть любого цвета.

Диаграмма 6.2. Логическая уловка — попытка вывести причину (или что-то еще) из противоположности тезису

Еще раз посмотрите внимательно. Наш случай соответствует не прямоугольнику, из которого выходит стрелочка, а прямоугольнику, в который стрелочка приходит.

Это — логическая уловка, и она не может служить доказательством ничему, кроме факта, что ваш оппонент использует логические уловки.

7. Уловки, основанные на использовании Может Быть

Эта уловка основана на отсутствии жесткой причинно-следственной связи.

Кошки могут быть серыми.

У нас — кошка. Она может быть серой:

Диаграмма 7.1. Логическая уловка — попытка вывести следствие из необязательной причинно-следственной связи.

При использовании этой уловки нас пытаются убедить, что если кошка может быть серой, и у нас — кошка, то она обязательно будет серой.

Напомню, что связь типа «может быть» обозначается пунктирной линией.

То же самое, но в обратную сторону:

Диаграмма 7.2. Логическая уловка — Попытка вывести противоположность тезиса при необязательной причинно-следственной связи.

У нас — не серый зверь. Значит ли это, что это, возможно, не кошка? Теоретически, да.

Практически, если вдуматься, это может значить все, что угодно, следовательно, вообще ничего не значит.

Поэтому стрелочка на диаграмме вообще зачеркнута.

Все слоны — точно серые, но слон ли у нас, или какой-то другой зверь — большой вопрос:

Диаграмма 7.3. Логическая уловка — попытка вывести следствие, когда тезиз может не соответствовать нашему случаю.

При использовании этой уловки нас пытаются убедить, что поскольку слоны — точно серые, и у нас, возможно, слон, то он обязательно будет серым.

8. Уловки, основанные на использовании недостоверных источников

Опять разберем на примере слонов.

Допустим, мы собираемся купить кошку. Наш сосед нам сказал, что все кошки — обязательно серые.

Значит, кошка, которую мы купим, точно будет серой.

Но это справедливо, только если сосед — надежный источник информации, и не дальтоник.

Диаграмма 8.1. Логическая уловка — попытка вывода при недостоверной информации о причинно-следственной связи

Скажем, мы собираемся завести не серого зверя. Судя по словам соседа, кошка нам не подходит.

Но опять же, если сосед — не достоверный источник, то умозаключение — не верно.

Диаграмма 8.2. Логическая уловка — попытка доказательства противоположности тезису при недостоверной информации о причинно-следственной связи

Тезис — «Кошка», следствие — «серая». Противоположность тезису — «не кошка», противоположность следствию — «не серая».

Близко к Чернобылю жить опасно, людей нужно отселять. Допустим, нас пытаются убедить, что такая-то деревня — достаточно далеко, и это «не наш случай».

Но если источник информации заинтересован в том, чтобы не отселять — больше, чем заинтересован в здоровье людей, то доверять ему не стоит.

Диаграмма 8.3. Логическая уловка — попытка доказательства следствия, при отсутствии достоверной информации, что причинно-следственая связь имеет отношение к нашему случаю.

9. Разбор стандартных уловок

Англоязчная Википедия приводит ряд примеров логических уловок. Попробуем проанализировать некоторые из них.

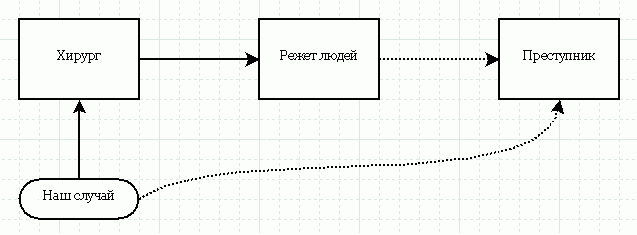

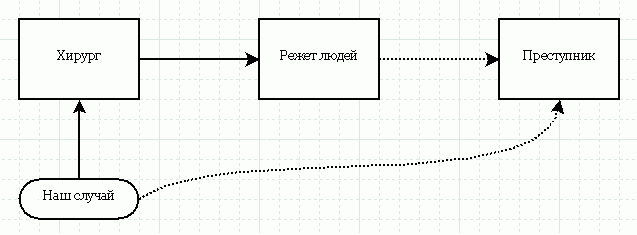

Если кто-то режет людей, то он — преступник. Хирург режет людей, значит, он преступник.

Википедия говорит, что тот, кто режет людей, не обязательно преступник. Так и нарисуем:

Диаграмма 9.1. Логическая уловка из англоязычной Википедии — переход от общего к частному на основе неверного общего.

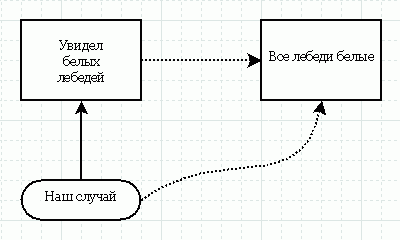

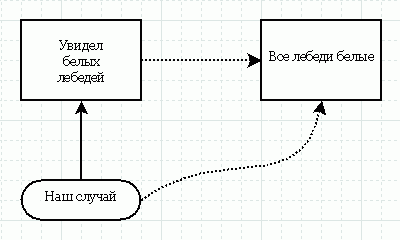

Если кто-то увидел белых лебедей, значит, все лебеди — белые.

Здравый смысл подсказывает, что это — не так:

Диаграмма 9.2. Логическая уловка из англоязычной Википедии — переход от частного к общему на основе неполного частного.

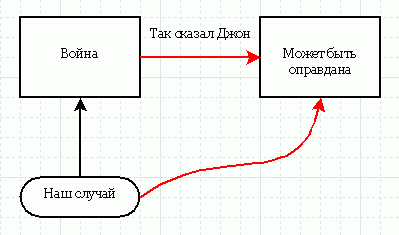

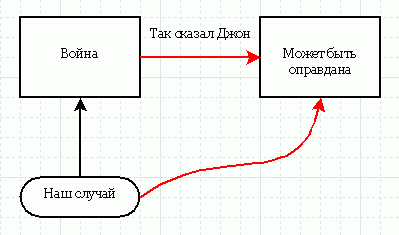

Война может быть оправдана — так сказал Джон, так что наша война тоже может быть оправдана.

Это было бы справедливо, если бы мы могли доверять Джону:

Диаграмма 9.3. Логическая уловка из англоязычной Википедии — вывод на основе недостоверной информации.

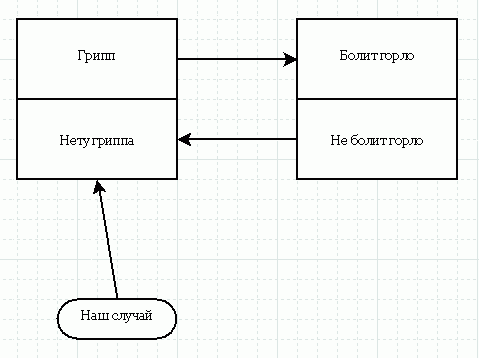

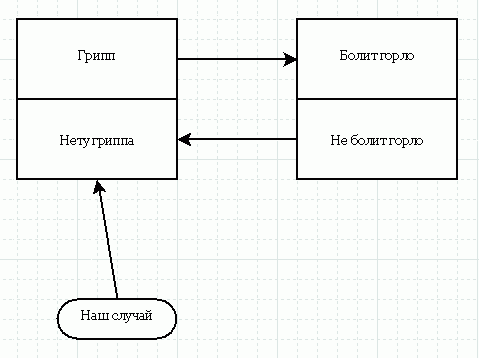

При гриппе должно болеть горло. Из того, что гриппа нет, не значит, что горло не болит — оно может болеть по другой причине:

Диаграмма 9.4. Логическая уловка из англоязычной Википедии — попытка вывести противоположность следствия из противоположности тезиса.

И последний пример — разбор софизма из русскоязычной Википедии [9.2]

Софизм — та же уловка, только используется для развлечения, а не для достижения своих целей нечестным способом.

«Эта собака имеет детей, значит, она — отец. Но это твоя собака. Значит, она твой отец».

Диаграмма 9.5. Логическая уловка из русскоязычной Википедии — попытка вывести следствие на основе несуществующей логической связи.

Привлечь здравый смысл, и показать неправомерность второй связи — гораздо проще, чем пытаться доказать, что «твой» в данном случае — это омоним.

10. Реальные примеры применения логических уловок в споре.

Уловки любезно предоставлены пользователем Живого Журнала Сергей, sn_007, за что ему огромное спасибо.

http://nachni-dot-com.livejournal.com/11730.html

Тезис: То есть, тоталитарная секта налицо.

Опровержение: Слово «тоталитарная» очень странно употреблять по отношению к Свидетелям Иеговы, т.е. организации, которую исторически пытались стереть с лица земли как раз ТОТАЛИТАРНЫЕ РЕЖИМЫ.

Диаграмма 10.1. Логическая уловка — попытка вывода на основе необязательной причинно-следственной связи

Комментарии: Что нам подсказывает здравый смысл? Будет ли одна тоталитарная организация хорошо относиться к другой только потому, что она тоже тоталитарная? Первое что приходит на ум — Коммунистическая Партия и Нацистская Партия — друг друга во время войны сильно не любили. Причем взаимно. Я читал мемуары о войне, да и в школе учили.

Значит, если организацию обижает тоталитарный режим, об этой организации, исходя из одного этого факта, нельзя сказать, тоталитарная она, или нет.

Попытка сделать такой вывод — логическая уловка.

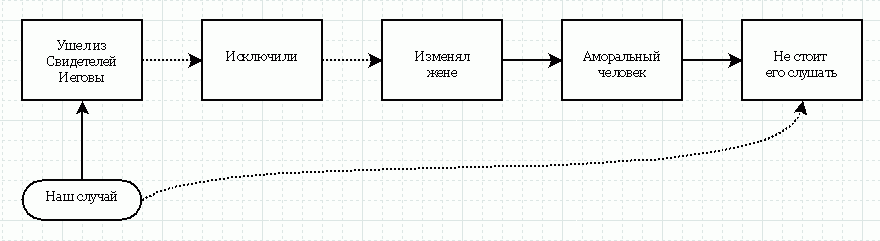

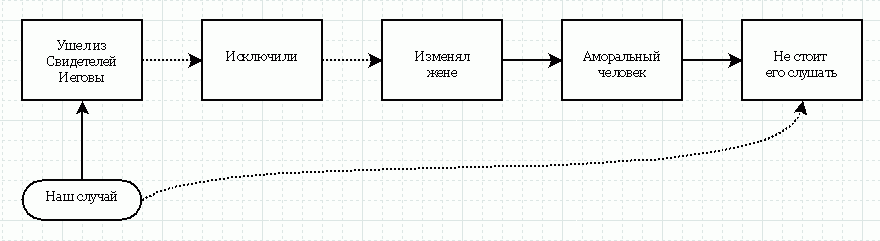

Тезис: Вопрос о переливании крови — спорный. Есть бывшие Свидетели Иеговы, в том числе — старейшины, которые вышли из Свидетелей Иеговы, и говорят, что запрет на переливание крови — неправильный, и уже погибло 84 человека, в том числе — родственники этих людей.

Опровержение: Что же касается бывших старейшин, то они в большинстве случаев оказываются бывшими вовсе не потому, что разочаровались в организации С.И., или в Библии, или в Боге. Как правило, это те, которых исключили из собрания за серьёзные грехи (чаще всего за супружескую измену) — и на это есть все библейские основания. Поэтому спорить с ними не нужно — они всё сами прекрасно знают и понимают. Они — люди, причем как все — несовершенные.

Диаграмма 10.2. Логическая уловка — попытка вывода на основе необязательных причинно-следственых связей

Комментарии: Тут по крайней мере два притягивания за уши, показанные пунктирной линией. Однако, у такой уловки есть хорошие шансы проскочить из-за ее длины. Надежда на то, что если последние выводы в цепочке будут звучать логично, то и вся цепочка покажется логичной. К счастью, на диаграме сразу все видно.

Заметьте, из того факта, что Сергей использует в своей прозелитской деятельности логические уловки, неправомерно делать вывод, что Свидетели Иеговы строят свою церковь на логических уловках.

11. Противостояние уловкам.

Допустим, вы играете в карты на деньги, и заметили, что ваш соперник вынул из рукава пятого туза. Как вам играть дальше?

Правильный ответ — нужно прекращать игру, и разбираться с пятым тузом.

- признает ли соперник, что использовал нечестный прием, или утверждает, что туз в рукаве оказался случайно, и непонятно как попал в его колоду?

- если признает — обещает ли дальше играть честно?

Если нет — какая может быть игра?

Если вы считаете, что использование уловок — скорее всего наивное заблуждение, а не целенаправленная военная хитрость, позвольте процитировать В. А. Винокура:

«Человек, который применяет уловки в споре, чем-то напоминает игрока, постоянно нарушающего правила игры, однако хорошо знающего не только о существовании этих правил, но и об их содержании».

[11.1]

Достоинство приведенных диаграм — на них сразу ясно — что именно не так с аргументацией. Признает ли спорщик, что использовал не относящийся к делу аргумент? Пообещает ли так больше не делать? Если нет, то не нужно тратить на него время.

Если спорщик настаивает на своем стиле ведения спора, построенном на уловках (часто, ему больше ничего не остается — доказать, что «плохо — это хорошо», по-другому нельзя), но вам важно его переспорить (скажем, он политик, пытающийся пропихнуть плохой закон, или религиозный агитатор, пытающийся заманить в секту кого-то из ваших друзей, или мошенник, пытающийся развести их на деньги) — не играйте с ним его крапленой колодой — не спорьте о содержании его выводов. Вместо этого, демонстрируйте логические уловки, которые он использовал, и настаивайте, что его выводы, построенные на уловках, ничего не стоят. Скажем, он «доказал», что нужно срочно записываться в его секту. С тем же успехом он мог бы говорить «Бу-бу-бу, бу-бу-бу, поэтому нужно записываться в мою секту».

Рисуйте диаграмы, и сразу все будет видно.

12. Метауловка.

Начнем сразу с примера. Пример взят оттуда же:

http://nachni-dot-com.livejournal.com/11730.html

«Ты же сам любишь логику. Зачем сам строишь какие-то громоздкие цепи рассуждений?»

Когда вы попробуете применить эти диаграмы в споре с мастером уловок, вам скажут — зачем вам рисовать какие-то диаграмы, мы вам уже и так все доказали!

Я называют это метауловкой — уловкой об уловках.

Это примерно, как если бы шулер (у которого вы заметили пятого туза) вам сказал: «К чему считать тузы — какая разница сколько их!»

Мы, однако, будем последовательны, и нарисуем диаграму и для этой уловки.

Диаграмма 12.1. Логическая уловка — попытка сделать вывод на основе причинно-следственной связи, не относящейся к нашему случаю.

Простите, но нам не все понятно, мы хотим разобраться — откуда в колоде пятый туз, и почему он у вас в рукаве?

13. Индекс честности текста

Есть люди, для которых борьба с уловками — это профессия. Например, политтехнологи и маркетологи, которым приходится разоблачать нечестные ходы конкурентов. Я рекомендую им ввести индекс нечестности текста. Он должен выражаться в количестве логических уловок на 1000 слов.

Достоинство индекса:

- полезен — сразу ясно насколько можно доверять выводам в тексте.

- нагляден, объективен и проверяем — любой может пересчитать уловки в тексте.

- строго соответствует своему названию — отражает нечестность текста.

14. Самоконтроль и стиль дискуссии

Каким должен быть идеальный спор? Четкие рекомендации даны в [14.1], и я их даже перевел на русский язык.

Кроме содержательной части, также очень важна форма спора. Если важен результат, т.е. если важно, чтобы если правы окажетесь вы, оппонент признал свою неправоту и спор не перерос в войну, попробуйте следовать моим рекомендациям, описаным в [14.2].

Рекомендую также почитать замечательные рекомендации по ведению дискуссии из WikiHow: [14.3]

Always take full advantage of any illogicality or fallacy in your opponent’s argument.

(всегда максимально пользуйтесь увертками в аргументах оппонента)

If you succeed in making the other person angry, it doesn’t mean you’ve won the argument.

(Если вам удалось рассердить оппонента, это совсем не значит, что вы выиграли в споре.)

Там еще в конце страницы ссылочки на другие HowTo по теме — рекомендую почитать, они тоже очень здорово написаны.

Главное — спорить спокойно, не принимать выпады на личный счет, не горячиться, не переходить на личности, не пытаться задеть собеседника. Если собеседник пытается вас лично задеть, спокойно спросите его — значит ли это, что у него закончились вопросы по теме спора, и он признает, что его точка зрения несостоятельна?

15. Дополнительные упражнения

Разумеется, нам не хочется, чтобы на нас паразитировали, пользуясь нашей доверчивостью, или недостатком навыков в логике. Хочется научиться распознавать уловки, и уметь им противостоять. Первое упражнение напрашивается само — рисовать диаграмы, разбирать тексты, считать их индекс неправдивости.

Кстати, полезно также прикидывать и как «починить» высказывания, содержащие уловку. Можно ли найти какие-то дополнительные аргументы? На что можно заменить тезис и следствие? Можно ли добавить какое-то промежуточное следствие? Это поможет и самому находить более веские аргументы, и быть более точным и убедительным в контраргументах — «вот если бы ты сказал что…». Показать оппоненту, при каких условиях его умозаключение было бы верно, и почему эти условия не выполняются — гораздо убедительнее и конструктивнее, чем просто твердить: «Ты не прав».

Полезно также почитать про логику и логические уловки. В русской Википедии страница про уловки содержит не очень много информации, но зато страница про Софизмы — практически о том же, и значительно интереснее [15.1].

Я также рекомендую упражнения по распознаванию текстов с подозрением на неправдивость. Я описал их в статье «Доверять или проверять — два простых упражнения» [15.2]

Инструменты

Все диаграмы были подготовлены в бесплатном редакторе диаграм DIA

http://live.gnome.org/Dia

Ссылки